Cuando comencé la lectura de “El peor viaje del mundo”, regalo de la

Viajera Involuntaria, no podía esperarme que, muy indirectamente, yo pudiera estar relacionado con la famosa y trágica expedición inglesa al polo Sur dirigida por Scott entre 1910 y 1913.

El autor del libro, Apsley Cherry-Garrard, con 24 años, fue uno de los más jóvenes miembros de aquella expedición.

Apsley Cherry-Garrard

Apsley Cherry-Garrard

Aunque fue rechazado por dos veces por su miopía, a pesar de haber ofrecido 1000 libras a Scott para gastos de la expedición (este hecho no era insólito, pues estas expediciones, pese a ser británicas, contaban con poca ayuda oficial), fue aceptado en el último momento por la insistencia del jefe científico de la expedición, Edward Wildson, y porque a Scott le impresionó que Cherry cediera las 1000 libras pese a haber sido rechazado. Así que, sin otros estudios que lenguas clásicas e historia moderna cursados en Oxford, fue enrolado en calidad de “zoólogo adjunto” de Wilson.

Cherry-Garrard con uno de los ponys utilizados. El destino de estos ponys fue un tanto aciago: los llevaron hasta donde dieron sus fuerzas, para luego ser sacrificados y convertidos en comida para los perros de trineo.

Cherry volvería vivo del polo tras dos años y medio de indescriptibles esfuerzos en condiciones extremas, pero muy debilitado física y mentalmente, esto último debido a las terribles dudas que le asolaron toda su vida sobre si podrían haber hecho más por salvar la vida del "grupo del polo" (los cinco expedicionarios que murieron tras alcanzar el polo después de Amundsen, incluyendo a Scott y a su protector, Wilson). Fue precisamente la redacción de “El peor viaje del mundo”, relato pormenorizado de aquellos dos años y medio, lo que sacó a Cherry de la depresión y la postración en cama. En este libro se detalla con precisión exhaustiva (la intención del autor, como él mismo afirma en la introducción, es que sirva de guía de viaje a futuros exploradores polares) cada gramo de mantequilla repartido, grado centígrado soportado o milla recorrida, el comportamiento de los perros de trineo, la alimentación de los ponies, la velocidad del viento diaria, la ventaja o desventaja de cierto material para los patines de los trineos, la tienda de campaña o la boca de la chimenea, la idoneidad de una u otra ruta, la ventaja de cierta alimentación frente a otra, y así todos los aspectos de la vida en condiciones antárticas en general, y en las actividades realizadas en aquella expedición en particular.

Llegados a este punto, es importante recalcar que, si bien Amundsen tenía como único objetivo ser el primero en alcanzar el polo Sur, la expedición inglesa tenía fines científicos diversos (zoológicos, meteorológicos, geológicos, …) y la conquista del polo era sólo una de sus metas, aunque quizá la más importante. Por ejemplo, en el diario de Wilson (que como se ha dicho formó parte del grupo del polo y que murió como el resto de sus compañeros) no se hace ninguna referencia al hecho de que los noruegos hubieran llegado antes al polo, lo que demuestra lo poco importante que era para él el hito de ser los primeros en alcanzar el punto más al sur del planeta, en comparación con los objetivos científicos, como veremos más adelante. Scott y Bowers, ambos oficiales británicos, sí muestran cierta desazón en sus diarios, motivada en cierto modo por su orgullo militar.

Rutas de Amundsen y Scott.

Y es que la cantidad de información científica que recogió esta expedición fue inmensa. Poseían estaciones meteorológicas que visitaban a diario, incluso en el invierno austral, para anotar sus registros. Se realizaron pequeñas expediciones a puntos diversos a recoger material geológico (el grupo del polo arrastró hasta el último día 14 kilos de muestras de rocas que habían ido tomando por petición expresa de Wilson). Siempre que podían lanzaban redes de arrastre al mar para obtener y describir especies marinas. Anotaban cualquier observación de ave o mamífero, por nimia que pareciera.

La cabaña en el cabo Evans. En el centro, Cherry-Garrard.

Muchos hombres (científicos algunos, pero también militares o marinos) arriesgaron sus vidas por tomar ciertas muestras o registrar información. Cabe mencionar a este respecto que Cherry critica en el libro que mucha información se recabó más por honor y celo que por espíritu científico, pues muchos de los expedicionarios no eran hombres de ciencia, sino militares o aventureros como él. Y es que la expedición, como se ha dicho, contó con poco apoyo institucional y debía confiar en gente como Cherry (voluntarioso y eficiente pero carente de formación científica) para muchas de las actividades de investigación. El libro recoge interesantes y sorprendentes comentarios sobre comportamiento y enfermedades de focas, pingüinos o aves marinas.

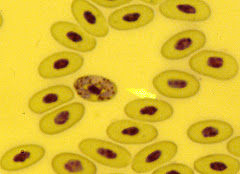

El máximo exponente de este riesgo extremo al que se expusieron aquellos hombres por la ciencia lo constituye el llamado “viaje de invierno”, en el cual Wilson, Cherry y el teniente Bowers recorrieron entre julio y agosto de 1911, en pleno invierno polar, en medio de la oscuridad permanente, entre ventiscas inimaginables y temperaturas de hasta 60 grados bajo cero, los 240 kilómetros (ida y vuelta) necesarios para llegar desde su base en el Cabo Evans hasta el Cabo Crozier, y volver con vida. ¿Y con qué fin? Recoger huevos de pingüino emperador (Aptenodytes forsteri).

Bowers, Wilson y Cherry, preparados para comenzar "el peor viaje del mundo".

Como se relata en el libro, Wilson y compañía soportaron lo insoportable. Su ropa estaba permanentemente húmeda; debían introducirse cada noche en un saco de dormir congelado y descongelarlo con su propio calor, para poder dormir en un saco mojado; tardaban minutos en realizar acciones básicas como atarse las botas, y durante ese tiempo se les congelaban los dedos; sufrieron congelaciones graves, y un frío que no alcanzo a imaginar. La ausencia de gérmenes en el polo les salvó de morir de pulmonía pues todo estaba permanentemente mojado o congelado. Al terrible frío hay que añadir la dificultad de orientarse por un territorio ignoto, permanentemente de noche, y con los medios técnicos de hace 100 años.

Dibujo de Wilson, representando "el peor viaje del mundo".

Cada cierto tiempo debían parar, encender una cerilla y comprobar la brújula. Sólo la suerte les salvó de caer en alguna de las simas y grietas tan frecuentes en la Barrera de hielo por la que caminaban. ¿Y todo esto, por qué? Como se ha dicho, Bowers y Cherry por honor y compañerismo. Wilson, para conseguir lo que en aquel tiempo constituía el grial del zoólogo. Y es que en aquella época se consideraba (incorrectamente) al pingüino emperador el ave más primitiva. Además, y también incorrectamente, se consideraba que la ontogenia reflejaba la filogenia, por lo que un embrión de emperador podía dar luz al eslabón perdido entre las aves y los dinosaurios. Como Wilson había observado en una expedición anterior que en primavera la colonia de emperadores no tenía huevos sino pollos, dedujo que la puesta debía de ser en invierno, como en efecto es. Así que, para conseguir uno de esos preciados huevos, debían visitar el cabo Crozier en invierno. Al final consiguieron cinco huevos, dos de los cuales se les rompieron en el refugio que construyeron en el cabo. Y consiguieron volver con vida al cabo Evans, lo cual no era cuestión baladí. De hecho, la ventisca les arrastró la tienda de campaña que hacía de techo en la cabaña. Si, por puro azar no la hubieran encontrado cuando terminó la ventisca, nunca podrían haber realizado el camino de regreso. Bowers realizó el camino de vuelta con la tienda atada a su persona.

Pingüino emperador

Los huevos que llevaron sanos y salvos, desgraciadamente, no fueron muy útiles, pues para cuando fueron analizados la teoría sobre la que trabajaba el desaparecido Wilson ya había sido desechada. Por su parte, los dos huevos rotos abandonados en el cabo Crozier, sin embargo, fueron de muchísima utilidad años después como controles en un estudio sobre la presencia de DDT en la Antártica.

Llegados a este punto, el lector se preguntará dónde está mi relación con esta expedición. No, no soy hijo natural de Cherry-Garrard. La razón es la siguiente:

El lagópodo escocés (Lagopus lagopus scoticus; red grouse en inglés) es un ave galliforme de la familia de los tetraónidos, que incluye al urogallo y la perdiz nival, entre otros.

Lagópodo escocés.

Este ave es famosa en el mundo de la ecología porque sus poblaciones sufren ciclos temporales que las lleva en cuatro años de ser extremadamente abundantes a muy escasas, aunque esto varía mucho entre áreas (incluso hay zonas donde no sufren ciclos).

Ciclos anuales del lagópodo escocés en ciertas áreas.

Wilson, eminente zoólogo de su tiempo, fue nombrado en 1905 responsable de la “Grouse Disease Inquiry” y fue él el que descubrió que el causante de la enfermedad del lagópodo la causaba un pequeño verme cecal, el Trichostrongylus tenuis, que paralizaba el tránsito intestinal, matando al ave.

Desde entonces se ha avanzado mucho en la comprensión de cómo se originan los ciclos de abundancia del lagópodo. Existen dos factores (cada uno de ellos defendido a ultranza por una escuela científica) que actualmente se sabe que interactúan para crear estos ciclos: el efecto de los parásitos en la productividad (número de pollos) y la agresividad territorial de los machos. Los años que hay muchos lagópodos, se aumenta la transmisión de parásitos con lo que los años siguientes se produce mayor mortalidad. Pero también aumenta el número de machos y sus disputas territoriales. Tanto las disputas de los machos como altas tasa de parasitación reducen el reclutamiento. Cómo interactúan exactamente sigue siendo objeto de estudio. Por ejemplo, se sabe que altos niveles de testosterona incrementan la intensidad de parasitación un año después, quizá inmunosuprimiendo al ave o quizá alterando su comportamiento y exponiéndola más a ser parasitada. No me extenderé más pues la entrada ya es suficientemente larga.

Perro adiestrado para el censo de lagópodos.

Perro adiestrado para el censo de lagópodos.

Llegamos aquí a mi lejana relación con Wilson y la Antártica, pues estuve contratado durante 3 meses como field assisstant por un grupo de investigación escocés, capturando y desparasitando experimentalmente lagópodos, censando adultos, nidos y pollos con perros adiestrados y realizando radio-tracking.

Lagópodo capturado, desparasitado y radiomarcado.

No sufrí las condiciones de “El peor viaje del mundo”, pero trabajar de noche (cuando se capturaban los lagópodos) en el invierno escocés tampoco fue moco de pavo.

Imágenes tomadas de:

-http://www.gtc.org.uk

(Excepto las de lagópodos, que son propias).

Cuando comencé la lectura de “El peor viaje del mundo”, regalo de la Viajera Involuntaria, no podía esperarme que, muy indirectamente, yo pudiera estar relacionado con la famosa y trágica expedición inglesa al polo Sur dirigida por Scott entre 1910 y 1913.

Cuando comencé la lectura de “El peor viaje del mundo”, regalo de la Viajera Involuntaria, no podía esperarme que, muy indirectamente, yo pudiera estar relacionado con la famosa y trágica expedición inglesa al polo Sur dirigida por Scott entre 1910 y 1913. Apsley Cherry-Garrard

Apsley Cherry-Garrard

Llegados a este punto, es importante recalcar que, si bien Amundsen tenía como único objetivo ser el primero en alcanzar el polo Sur, la expedición inglesa tenía fines científicos diversos (zoológicos, meteorológicos, geológicos, …) y la conquista del polo era sólo una de sus metas, aunque quizá la más importante. Por ejemplo, en el diario de Wilson (que como se ha dicho formó parte del grupo del polo y que murió como el resto de sus compañeros) no se hace ninguna referencia al hecho de que los noruegos hubieran llegado antes al polo, lo que demuestra lo poco importante que era para él el hito de ser los primeros en alcanzar el punto más al sur del planeta, en comparación con los objetivos científicos, como veremos más adelante. Scott y Bowers, ambos oficiales británicos, sí muestran cierta desazón en sus diarios, motivada en cierto modo por su orgullo militar.

Llegados a este punto, es importante recalcar que, si bien Amundsen tenía como único objetivo ser el primero en alcanzar el polo Sur, la expedición inglesa tenía fines científicos diversos (zoológicos, meteorológicos, geológicos, …) y la conquista del polo era sólo una de sus metas, aunque quizá la más importante. Por ejemplo, en el diario de Wilson (que como se ha dicho formó parte del grupo del polo y que murió como el resto de sus compañeros) no se hace ninguna referencia al hecho de que los noruegos hubieran llegado antes al polo, lo que demuestra lo poco importante que era para él el hito de ser los primeros en alcanzar el punto más al sur del planeta, en comparación con los objetivos científicos, como veremos más adelante. Scott y Bowers, ambos oficiales británicos, sí muestran cierta desazón en sus diarios, motivada en cierto modo por su orgullo militar.

Perro adiestrado para el censo de lagópodos.

Perro adiestrado para el censo de lagópodos.

me encontré en él un par de cagarruteros como éste:

me encontré en él un par de cagarruteros como éste: Estas cagarrutas no me recordaban a ningún carnívoro que yo hubiera visto. Por el tamaño sólo podían ser de zorro, especie que no trepa a los árboles para hacer sus cosas. Podían ser de gato, pero eran demasiado grandes. Pensando en que había encontrado por la zona rastros de mapache, investigué que tipo de excrementos hacían, y tanto el tamaño como la forma, además del lugar, coincidían con lo que encontré descrito.

Estas cagarrutas no me recordaban a ningún carnívoro que yo hubiera visto. Por el tamaño sólo podían ser de zorro, especie que no trepa a los árboles para hacer sus cosas. Podían ser de gato, pero eran demasiado grandes. Pensando en que había encontrado por la zona rastros de mapache, investigué que tipo de excrementos hacían, y tanto el tamaño como la forma, además del lugar, coincidían con lo que encontré descrito.

Lo que brilla a la izquierda es el trozo de pollo. Se destacan también el ojo del animal y las orejas, junto al cuello blanco. Vale, es una mierda, ya me lo dijeron bastante mis amigos. Creo que podría tratarse de una garduña. Sus excrementos no se corresponden con los que encontré pues son mucho más pequeños y no hacen letrinas.

Lo que brilla a la izquierda es el trozo de pollo. Se destacan también el ojo del animal y las orejas, junto al cuello blanco. Vale, es una mierda, ya me lo dijeron bastante mis amigos. Creo que podría tratarse de una garduña. Sus excrementos no se corresponden con los que encontré pues son mucho más pequeños y no hacen letrinas. Recién llegado a Mallorca veo que reiteradamente me llaman "menescal". Tentado de contestar "eso lo será tu padre", prefiero infomarme primero de su significado, y para mi sorpresa me entero de que significa veterinario en mallorquín.

Recién llegado a Mallorca veo que reiteradamente me llaman "menescal". Tentado de contestar "eso lo será tu padre", prefiero infomarme primero de su significado, y para mi sorpresa me entero de que significa veterinario en mallorquín.

Os dejo unas fotos que tomamos el otro día. Primero una hembra adulta:

Os dejo unas fotos que tomamos el otro día. Primero una hembra adulta:

Claro, lo primero que le viene a uno son las recientes protestas contra la celebración de los Juegos Olímpicos por parte de los defensores de la libertad en el Tíbet. Luego he recordado los incidentes de Munich '72, con lo que he imaginado una garrapata terrorista que hubiera enviado un comunicado a la UEFA amenazando a los futboleros si no se liberaba a sus compañeras retenidas por los laboratorios de Europa.

Claro, lo primero que le viene a uno son las recientes protestas contra la celebración de los Juegos Olímpicos por parte de los defensores de la libertad en el Tíbet. Luego he recordado los incidentes de Munich '72, con lo que he imaginado una garrapata terrorista que hubiera enviado un comunicado a la UEFA amenazando a los futboleros si no se liberaba a sus compañeras retenidas por los laboratorios de Europa.